書名にある、「節用(せつよう、は<しょっちゅう使う>という意とされる)」ということばは、今ではあまり見慣れないが、江戸時代から明治時代の中頃までは、よく使われたようだ。もと『節用集』と言い、室町時代にできた国語辞書類をさす。もちろん、五十音順ではなく、イロハで引くもので、日常のことばや古典語を天地、時節などの部門に分類、配列したもの。そののち、ことばの辞典から、次第に増補・発展し、百科事典の先駆けとなった。

西洋のencyclopedia(百科事典)という語は、ラテン語の「全般的な教育」という意味に由来すると言われるが、『節用集』の「節用」には、『論語』学而篇の「節用而愛人(用を節して人を愛す、節用は<費用を節約する>の意)」から来るという説や、「それぞれの節季の折々に用いる」という意味だとする説などがあり、さまざまだ。だが、いずれにせよ手紙や文章を書く際の辞典(事典)として座右に置けば、きわめて重宝したので、各時代に様々な要望に合わせて大小多くの『節用集』が作られた。現在知られるものでも、「約300点にのぼる」と言われる。(注:『日本辞書辞典』節用集の項、p.169、おうふう、1996年)

中国には、古くより皇帝が閲覧するための「類書」(多くの書物から類似の事柄を集め、項目ごとに分類、配列した書物)が作られた。三国魏の文帝(曹丕)の命でできた『皇覧』、梁代には『華林徧略』、隋代には『修文殿御覧(しゅぶんでんぎょらん)』などができ、北宋の『太平御覧』1000巻(983年成書)に至り、大成された。

日本の江戸時代には、『和漢三才図絵』105巻(寺島良安、1712年)という挿絵入りの大百科があり、中国の明代の類書『三才図絵』(王圻、1607年完成、1609年刊行)を手本して、その約100年後に完成している。(ちなみに、この『和漢三才図絵』の初版本も岳父が所蔵していたが、長年書庫の奥にしまってあったため何冊かに傷みがあり、また虫食いも始まっていたので、蔵書を整理してくれた古書商に無償で贈呈した。おそらく、いくばくかの売値で転売され、どこかの書庫に「貴重書」として大事に収まっていてくれるものと心から願っている)

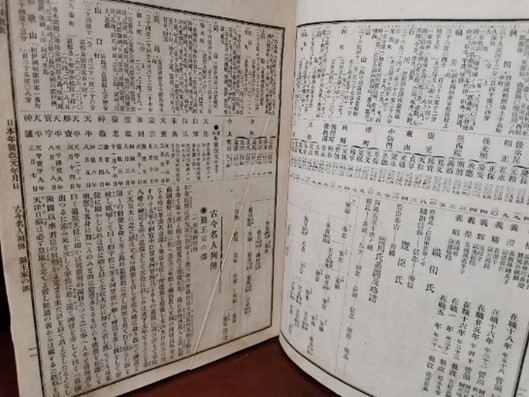

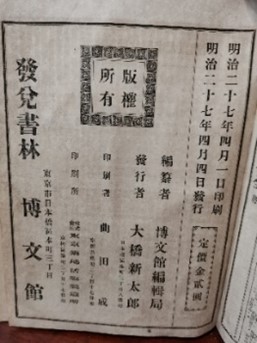

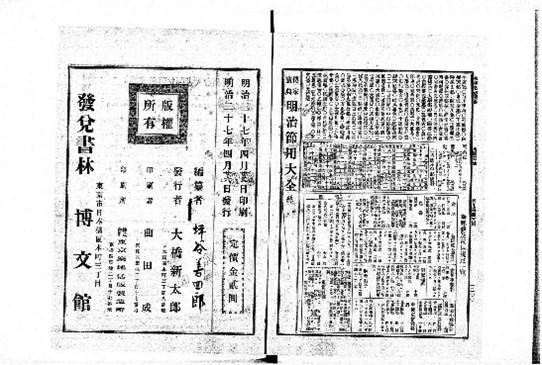

さて、この『明治節用大全』だが、『和漢三才図絵』を基にしながらも、明治という新時代にマッチすべく、様々な工夫が凝らされている。(ちなみに、アイウエオ引きの最初の百科事典は、その14年後の明治41年(1908年)に三省堂から斎藤精輔編『日本百科大辞典』第1巻が刊行されている)本文は、1200ページ、大きく上中下三段に区切られ、ぎっしりと情報が詰まっている。蔵書の奥付には、「編纂者 博文館編集局」となっているが、国会図書館に所蔵されているものを見ると、その奥付けの活字の上から、毛筆で「(編纂者)坪谷善四郎(つぼや・ぜんしろう)」と書かれている。また、印刷、刊行日も「四月一日」、「四月四日」の上に加筆して、「四月二十三日印刷」「四月二十六日発行」と書き改められている。その訂正字の脇には、「大橋」の認印が2つ押されているところから、発行者(創業者大橋佐平の息子)大橋新太郎(1863-1944)が自ら手を入れたものと思われる。坪谷(1862-1949)は、東京専門学校(現在の早稲田大学)を卒業し、博文館に入社。編集局長、取締役などを歴任、雑誌『太陽』の創刊にあたり、編集主幹として活躍した。後に(旧)東京市の市会議員となり、日本図書館協会の会長も勤めた。この『明治節用大全』が発行された年は、坪谷は32歳。博文館入社後、実際に編纂に深く関わったと見てよかろう。大橋新太郎は、坪谷の1歳年下だが、おそらく「同志」の如く、ともに編纂や印刷、刊行に汗して走り回ったに違いない。この国会図書館に収められている訂正本には、坪谷に対する心遣いと思いがよく見て取れる。

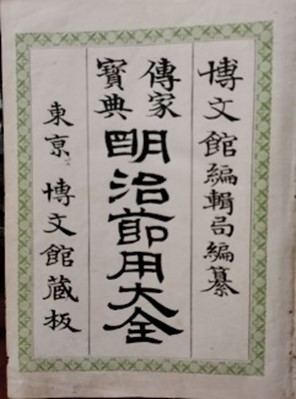

蔵書点綴 第2回

『傳家寶典 明治節用大全』

(明治27、1894年、博文館)

松岡 榮志

(左林所蔵本、右国会図書館所蔵本)

この『明治節用大全』は何しろ大部な書物であるから、その一部のみを紹介するのは難しいが、天地自然に関するあらゆる情報が、テーマ別にまとめて記載されている。このテーマ別というのが、実は大いに大事な点で、後に出てくる近代的な百科事(辞)典は、おおむねアイウエオ引きで、各項目がバラバラに配置されている。そのため、検索には便利だが、関連項目や大きな広がりをつかむには物足りない。どうやら、明治期後半からの学問が次第に断片化していくのも、こうした近代的な百科事(辞)典の広がりと何らかの関係がありそうだ。

* *

ところで、先に中国では皇帝の命により、さまざまな「類書」が作られたと書いた。それは、のちに清朝になっても、康熙帝は『康煕字典』、乾隆帝は『四庫全書』などの大字典や大百科全書を勅命で部下に作らせたが、それは何よりも皇帝の権威を天下に知らしめるためのものであった。(もちろん、『四庫全書』には朝廷にとって都合の悪い「禁書」を取り締まるという、隠れた意図があったようだが)

ここで思い出されるのは、はるか一千五百年ほど前に中国の宮廷内で起きた、一つの小さな事件である。

南朝梁の武帝(蕭衍)は、自他ともに許す博学多聞で、文才にも優れた天子であった。しばしば、朝廷内で配下の学者や文人を集めては、その博識ぶりを競った。もちろん、臣下の方は心得ていて、決して武帝の上を行くことはなく、いつも武帝が微笑みながらいくつか典故を補い、最後を締めて終わるのであった。しかし、ある時「錦被(緞子で作った掛けぶとん)」の典故について、臣下にその知るところを言えと命じた。しばらくすると、いくつか典故を挙げた後、みな「もうこれ以上は存じません」と答え、沈黙した。武帝は、その答えには物足りず、「そうだ、近頃秘閣(宮廷図書館にあたる)で校訂係をしている、博学で知られる劉峻を呼べ」と命じ、彼に下問した。すると、峻は少しも遠慮せず紙と筆を所望し、即座にすらすらと新しい典故を十数条書き上げた。武帝は、「覚えず色を失った(驚いて顔は青ざめた)」という。そして、これ以後劉峻を憎み、二度と引見しなかった。恨みはそれに止まらない。後に劉峻が安成王蕭秀の庇護のもとに、類書の『類苑』120巻を完成させると、朝廷内の学者や文士に命じて編纂所を作らせ、『類苑』を凌駕すべく、大部の類書『華林徧略』620巻を編纂させた。その結果、『類苑』は散佚し、その後劉峻も志を得ないまま、都から遠く離れた東陽県(浙江省)の山中に隠棲し、そこで世を去った。

まさにメンツをつぶされた権力者の怨念のすさまじさに、いたたまれぬ思いがする。

* * *

その行動が災いをもたらすことを百も承知の上で、なぜ劉峻はそのような行動に出たのか。少し長くなるが、劉峻に生い立ちを中心に、その人柄についてもう少し見てみよう。

劉峻(462/23?-521/22?)は、中国の中世を代表する名著『世説新語』の優れた注者としても、後世にその名を残した。(伝は、『梁書』巻50、『南史』巻49に載る)字は孝標。平原郡(山東省)平原県の人。『梁書』文学伝の彼の伝記によれば、その父劉珽は宋朝の役人をしていたが、彼が生まれた一か月後に病にて死去。母はやむなく彼の兄と二人を連れて、平原郡の郷里にもどる。その数年後、峻が8歳の時、北魏の軍団が青州に侵攻すると、一家は兵に捉えられ、奴隷として売られ、中山(河北省)に連れていかれる。するとその地の資産家である劉実(劉寶とも)が彼らを憐れみ、「束帛(贈答用の白絹十反分を束ねたもの)」をその主人に与えて奴隷の身分を買い取り、彼に「書学(典籍)」を教えた。さらにその地の人々が、彼の身寄りが江南の地にいることを聞きつけ、北方防衛の最前線のある雁門関の近くにある代都(山西省北部)に行かせた。劉峻母子は、そこでも生活のすべがなく、寺に入りって母は尼、子供たちは小僧となったが、しばらくするとそこを抜け出して還俗した。

峻は学問を好み、他人の家の奉公人として軒下に仮住まいしながら、毎日読書を自らに課した。昼間の重労働の後、夜から朝に至るまで、麻幹(おがら)で作った松明(たいまつ)で書物を照らして学問にはげんだ。時には、つい眠り込み、松明の火で髪を焦がすほど。その熱さで目を覚ますと、また読書を続けたという。斉の永明年間になると、何とか江南に戻ることができた。すでに20代の若者になっていたが、まだ自分が博学には程遠いからと、都の中に未見の書物を所蔵する人があると、必ず出かけて行っては借覧を乞うた。当時、学問好きの高官として知られ、万余巻の書物を所蔵していた崔慰祖は、彼を「書淫」と呼んだ。

その頃、竟陵王の蕭子良が広く人材を求めたのに応じ、その幕府の役人に志願したが、吏部尚書(官吏の任免、昇進をつかさどる吏部の長官)の徐孝嗣が抑えて許さなかった。明帝の時代になると、蕭遥欣が豫州を治めた時、その幕府の刑獄参軍として礼遇されたが、遥欣がまもなく亡くなり、またしても不遇の時代が続いた。梁の初め、天監年間になると、召されて西省(中書省)に入り、学士の賀蹤とともに、「秘書(帝室図書館の書物)」を「典校(校訂をつかさどる)」した。先に紹介した「錦被」事件が起こったのは、その時である。まもなく、峻は兄の孝慶が青州刺史(長官)となったことから、休暇をとって会いに出かけたが、なんと「私載禁物」(禁制品を勝手に運んだ)という罪で訴えられ、免官されてしまう。おそらくは言いがかりであろうが、武帝の嫌がらせか部下の忖度であったに違いない。ついで、安成王の蕭秀が荊州の王となり、その幕府の戸曹参軍として招き、自らの書籍を与えて抄録させ『類苑』としたが、完成しなかったとされる。(『隋書』経籍志には、『類苑』120巻、として著録されるが)梁の武帝は、才能のあるものを喜び、文人や学者を招いたが、峻は「性に率(したが)いて動き、衆に従いて沈浮する能わず」(本性のままに振る舞い、他の人々と調子を合わせることができなかった)」という理由で、終生苦難を余儀なくされた。しかし、それも自ずと承知の上で、人間としての誇りを失わない生き方を選んだ結果なのだろう。自らが晩年に書いたと思われる「自序」の中で、後漢の辞賦の大家であった馮衍(字は敬通)に自らをなぞらえ、「馮衍の文才は世に抜きんでて、志は金石の如く硬かった、私はそれには及ばないが、節操や慷慨の気質は同じだ」と言い、同じく明君に出会いながらも、重用されることは無かった、そして共に恐妻家であることも同じで、この3つは馮衍と同じであると述べている。そして、馮衍には息子がいて、立身出世をしたが、私には後継ぎがいない、これは4つの違いの一つだと述べている。

* * * *

最後に、『明治節用大全』にもどろう。その序文とも言うべき巻頭の「例言」の末尾に言う

* *

ところで、先に中国では皇帝の命により、さまざまな「類書」が作られたと書いた。それは、のちに清朝になっても、康熙帝は『康煕字典』、乾隆帝は『四庫全書』などの大字典や大百科全書を勅命で部下に作らせたが、それは何よりも皇帝の権威を天下に知らしめるためのものであった。(もちろん、『四庫全書』には朝廷にとって都合の悪い「禁書」を取り締まるという、隠れた意図があったようだが)

ここで思い出されるのは、はるか一千五百年ほど前に中国の宮廷内で起きた、一つの小さな事件である。

南朝梁の武帝(蕭衍)は、自他ともに許す博学多聞で、文才にも優れた天子であった。しばしば、朝廷内で配下の学者や文人を集めては、その博識ぶりを競った。もちろん、臣下の方は心得ていて、決して武帝の上を行くことはなく、いつも武帝が微笑みながらいくつか典故を補い、最後を締めて終わるのであった。しかし、ある時「錦被(緞子で作った掛けぶとん)」の典故について、臣下にその知るところを言えと命じた。しばらくすると、いくつか典故を挙げた後、みな「もうこれ以上は存じません」と答え、沈黙した。武帝は、その答えには物足りず、「そうだ、近頃秘閣(宮廷図書館にあたる)で校訂係をしている、博学で知られる劉峻を呼べ」と命じ、彼に下問した。すると、峻は少しも遠慮せず紙と筆を所望し、即座にすらすらと新しい典故を十数条書き上げた。武帝は、「覚えず色を失った(驚いて顔は青ざめた)」という。そして、これ以後劉峻を憎み、二度と引見しなかった。恨みはそれに止まらない。後に劉峻が安成王蕭秀の庇護のもとに、類書の『類苑』120巻を完成させると、朝廷内の学者や文士に命じて編纂所を作らせ、『類苑』を凌駕すべく、大部の類書『華林徧略』620巻を編纂させた。その結果、『類苑』は散佚し、その後劉峻も志を得ないまま、都から遠く離れた東陽県(浙江省)の山中に隠棲し、そこで世を去った。

まさにメンツをつぶされた権力者の怨念のすさまじさに、いたたまれぬ思いがする。

* * *

その行動が災いをもたらすことを百も承知の上で、なぜ劉峻はそのような行動に出たのか。少し長くなるが、劉峻に生い立ちを中心に、その人柄についてもう少し見てみよう。

劉峻(462/23?-521/22?)は、中国の中世を代表する名著『世説新語』の優れた注者としても、後世にその名を残した。(伝は、『梁書』巻50、『南史』巻49に載る)字は孝標。平原郡(山東省)平原県の人。『梁書』文学伝の彼の伝記によれば、その父劉珽は宋朝の役人をしていたが、彼が生まれた一か月後に病にて死去。母はやむなく彼の兄と二人を連れて、平原郡の郷里にもどる。その数年後、峻が8歳の時、北魏の軍団が青州に侵攻すると、一家は兵に捉えられ、奴隷として売られ、中山(河北省)に連れていかれる。するとその地の資産家である劉実(劉寶とも)が彼らを憐れみ、「束帛(贈答用の白絹十反分を束ねたもの)」をその主人に与えて奴隷の身分を買い取り、彼に「書学(典籍)」を教えた。さらにその地の人々が、彼の身寄りが江南の地にいることを聞きつけ、北方防衛の最前線のある雁門関の近くにある代都(山西省北部)に行かせた。劉峻母子は、そこでも生活のすべがなく、寺に入りって母は尼、子供たちは小僧となったが、しばらくするとそこを抜け出して還俗した。

峻は学問を好み、他人の家の奉公人として軒下に仮住まいしながら、毎日読書を自らに課した。昼間の重労働の後、夜から朝に至るまで、麻幹(おがら)で作った松明(たいまつ)で書物を照らして学問にはげんだ。時には、つい眠り込み、松明の火で髪を焦がすほど。その熱さで目を覚ますと、また読書を続けたという。斉の永明年間になると、何とか江南に戻ることができた。すでに20代の若者になっていたが、まだ自分が博学には程遠いからと、都の中に未見の書物を所蔵する人があると、必ず出かけて行っては借覧を乞うた。当時、学問好きの高官として知られ、万余巻の書物を所蔵していた崔慰祖は、彼を「書淫」と呼んだ。

その頃、竟陵王の蕭子良が広く人材を求めたのに応じ、その幕府の役人に志願したが、吏部尚書(官吏の任免、昇進をつかさどる吏部の長官)の徐孝嗣が抑えて許さなかった。明帝の時代になると、蕭遥欣が豫州を治めた時、その幕府の刑獄参軍として礼遇されたが、遥欣がまもなく亡くなり、またしても不遇の時代が続いた。梁の初め、天監年間になると、召されて西省(中書省)に入り、学士の賀蹤とともに、「秘書(帝室図書館の書物)」を「典校(校訂をつかさどる)」した。先に紹介した「錦被」事件が起こったのは、その時である。まもなく、峻は兄の孝慶が青州刺史(長官)となったことから、休暇をとって会いに出かけたが、なんと「私載禁物」(禁制品を勝手に運んだ)という罪で訴えられ、免官されてしまう。おそらくは言いがかりであろうが、武帝の嫌がらせか部下の忖度であったに違いない。ついで、安成王の蕭秀が荊州の王となり、その幕府の戸曹参軍として招き、自らの書籍を与えて抄録させ『類苑』としたが、完成しなかったとされる。(『隋書』経籍志には、『類苑』120巻、として著録されるが)梁の武帝は、才能のあるものを喜び、文人や学者を招いたが、峻は「性に率(したが)いて動き、衆に従いて沈浮する能わず」(本性のままに振る舞い、他の人々と調子を合わせることができなかった)」という理由で、終生苦難を余儀なくされた。しかし、それも自ずと承知の上で、人間としての誇りを失わない生き方を選んだ結果なのだろう。自らが晩年に書いたと思われる「自序」の中で、後漢の辞賦の大家であった馮衍(字は敬通)に自らをなぞらえ、「馮衍の文才は世に抜きんでて、志は金石の如く硬かった、私はそれには及ばないが、節操や慷慨の気質は同じだ」と言い、同じく明君に出会いながらも、重用されることは無かった、そして共に恐妻家であることも同じで、この3つは馮衍と同じであると述べている。そして、馮衍には息子がいて、立身出世をしたが、私には後継ぎがいない、これは4つの違いの一つだと述べている。

* * * *

最後に、『明治節用大全』にもどろう。その序文とも言うべき巻頭の「例言」の末尾に言う

要するに、節用集の用は一科専門の事に詳しいことを求めず、広く万般の事に通ずるにあり。ことわざにある、「奥行きの広からんよりは、間口の広きにあり」、つまりこれを開けば、世間万有の事、概略に通じるにあり。故に、本書の編述は趣旨をここに取り、一科の事物について学者の研究に供するを為さず、普通人をしてあまねく森羅万象の事物を知るに便したり。(注:できるだけ本文のまま。細部を少し調整した)

かくして、「普通人」、つまり天子でもなく、一部の専門家でもない、一般の大衆のために、新時代の明治の世にふさわしい「大百科事典」は生まれたが、やがて西洋式の百科事典にとってかわられてしまった。ただ、ここに掲載されている内容の多くは今でも得難く貴重なものであり、1974年に芸文センターから復刻版が出ている。(まつおか・えいじ、林四郎博士記念東京漢字文化教育研究所所長、2024・02・08)