辞書編纂は、余の、はやくよりの志なり。明治廿一年のころ、有志者あつまりて、言語取調所を起こししが、余も、その設立者の一人となり、よろこびて、それに従事せしに、いくばくもなくして、かの取調所は、帝国大学のかたにうつされたり。されど、余は、余の志をつらぬかむとて、常に、言語の採集を怠りざりしが、明治廿七年の秋には、その草稿、三十余巻になれり。これ、この辞書の基となりしものなり。(句読点は、原文のまま)

さらに、明治21(1888)年9月1日には、辞書編纂員たちを集めてそれぞれ分担を決めて言語を採集し、一週間に一度会議を行って、各辞書の批評会や辞書の方法や体裁などを議論した。続けて言う、

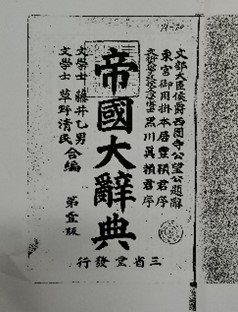

編纂は、廿九年の秋、大かた、終へたり。その秋、出版せむとて、広告までせしが、をりしも、藤井乙男、草野清民二君の帝国大辞典、大和田建樹君の日本大辞典など、一時に、出で来れり。かかる時、しひて、世に出さむには、それらと競争するが如き嫌ありしかば、殊更に延期することとなれり。

明治29(1896)年の秋、本書は完成を見、広告まで打って、さあ販売という時に、競合他社の2冊(『帝国大辞典』と『日本大辞典』)が相次いで刊行され、延期を余儀なくされる。しかし、これは振り返ってみれば、語彙の選択、増補に力を注ぐことができたのだから、むしろ「幸福」であったと言う。さらに、この書の編纂にとって、一層忙しくなったのは、「日清戦争の一事なり。」と言う。これにより、「兵站部」やら「戦利品」などの、戦争にかかわる新語が続々と出現してきたのである。「このために、大いに、時日を要せり」ということで、明治三十一年六月にようやく刊行となった。その際、本来は池辺義象(いけべ・よしたか)、畠山健(はたけやま・たけし)との「合著」とするつもりであったが、結果的には落合直文の編著ということに落ち着いた。編纂員の中には、弟子の与謝野寛(鉄幹)などの名も見える。

書名は、「ことはのいつみ」(ことばの泉)であるが、角(つの)書きとして「日本大辞典」とある通り、いわゆる国語辞典の枠を越えて、百科語にもかなりのページを割いている。公称20万語、堂々たる大辞典である。菊判の縦四段組、本文1533ページ。

本辞典の特長は、語彙のみならず、「日本大辞典」と銘打つ如く、百科項目がかなり多いことである。例えば、「あ」の第1頁には、「ああむすとろんぐはう(アームストロング砲)」や「ああめん(【『英語』基督教にて、祈祷の終わりにとなふる語】)」、「あいかけ(【動物。魚の名。ぎぎをいふ。北国の方言】)」などが散見する。ちなみに、『帝国大辞典』は、硯友社を興して言文一致を提唱した山田美妙(1868-1910)が明治25~26年に刊行した『日本大辞書』(口語体で書かれた、最初の国語辞典)の版権を買い取り、その成果をふんだんに取り入れた「普通語」の国語辞典である。また、大和田『日本大辞典』の方は、百科項目をとらない、イロハ引きの国語辞典であった。(注:以上いずれも『日本辞書辞典』を参照)当時の読者にとっては、まだ「アイウエオ配列」より「イロハ引き」のほうが、なじみがよかったようだ。