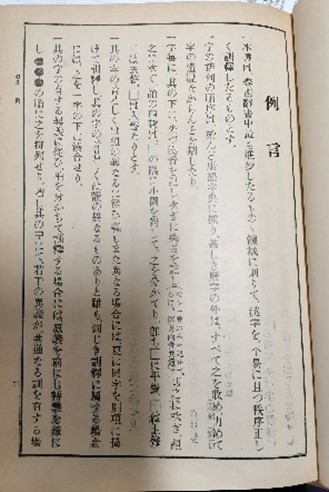

巻頭の「例言」に言う、

一 本書は、泰西辞書中最も進歩したるものの体裁に則りて、漢字を、平易に且つ秩序正しく訓釈したるものとす。

まず、注目すべきは、従来のような漢字に音訓をつけたのみの字典ではなく、「泰西辞書中最も進歩したるものの体裁」に則ってこの辞書を作った、と宣言しているところである。「泰西辞書」、つまり西洋の辞書のスタイルに沿って作った、つまり、英語の辞典の如く、見出し語とその熟語を掲げるもので、本邦初だというのである。この「蔵書点綴」ですでに紹介したように、国語辞典はこれより十数年前の明治20年代に、近代的なスタイルの辞典が陸続として刊行されている。それに目をつけた出版社(三省堂、亀井忠一、もと古書商)に乞われ、すでに『ウェブスター新刊大辞書 和訳字彙』(明治21、1888年)を編集して出版し、大ヒットを飛ばした編集者斎藤精輔(1868―1937)が、これまでにない新しい漢和辞典を着想したのである。斎藤の著『辞書生活五十年史』(注1)に言う、

時に余思えらく、従来の漢和辞書は、漢字の下にその訓み方を付するに過ぎず、今日の時世に於いてはかかる簡単なる仕組を一擲して、今一層の進境を開拓するの必要あらん、よろしく西洋辞書流、すなわちウェブスター大辞書風に、各漢字に適当なる説明を与うるこそ可なるべしと。すなわち足助氏に説いてこの方針にて歩武を進めしめ、その事業は着々として進行せり。 (同書、p.93)

斎藤が、三省堂店主亀井忠一に漢和辞典刊行の意向を告げられたのは、明治29年の春頃であった。そこで、同郷人(山口県)の足助直次郎(当時は、読売新聞社の記者であった)に漢和辞典編纂を依頼したのである。足助の作った原稿を深井鑑一郎(当時、府立第四中学校長)とその学友福田重政が加筆して、原稿が完成したという。『例言』は、おそらく斎藤の手になろうが、さらに言う、

一 字の配列の順序は、殆んど康煕字典に拠り、甚しき廃字の外は、すべて之を収め、力つと めて字の遺脱なからんことを期したり。

書名を「漢和大辞典」ではなく、「字典」としたのは、まさしく清朝の大字典である『康煕字典』に倣いつつ、親字一字の解説を施し、熟語を語釈の末尾に配列したことによる。ただ、この字典の熟語は、その後の漢和辞典とは異なり、「天一」「太一」「六一」「小一」「守一」のように、熟語の後ろにつくものを挙げ、語頭に「一」のつく「一意」「一貫」「一揆」のようなものは、全く収録しない。なぜだろうか?「例言」には、

一 熟語成語は、汎く諸書より之を摘抄し、すべて其の語の語末にあたれる字の後に録せり。

と言うのみで、その理由は掲げられていない。まず考えられるのは、本書の読者として想定されたのが、江戸時代からの知識人で、漢文や漢詩を作る人々だったのではないか。そこで、彼らに必要な押韻をする語を「語末にあたれる字の後」に置いたのではないか、と。しかし、そうした高級な読者は少数であったし、一般の読者の利用には不便であるから、あまり売れないだろう。(実際、後の字典はそれを採用しなかった)むしろ、字典の原稿を作るにあたって、熟語の材料を探した(上の「例言」でも、「汎く諸書より之を摘抄し」と言っている)種本が、そもそもこうした語末に当該字をもつものを集めたものだったと考えられる。つまり『佩文韻府』である。

『康煕字典』と同じく清の康熙帝の勅命で作られた『佩文韻府』は、その名の通り、駢文を作成や詩詞の韻字を下にもつ熟語を集めたもので、『康煕字典』から親字の解説をとり、『佩文韻府』から熟語を取れば、まさにこの『漢和大字典』を作ることができる。ただ、それだと熟語が下の字で集められているので、日本人の利用者には不評だったとみえ、その後の字典ではむしろ上につくものが付されるようになった。その際には、『佩文韻府』ではなく、同じく康熙帝の勅命で作られた『駢字類編』が使われた。ここには、分野別に分類されているが、語頭に当該の文字から(例えば「一」)始まる熟語が並べられている。もちろん、『佩文韻府』から熟語をカードに拾い、それを並べ替えれば語頭にくる熟語も集められる。かの『大漢和辞典』も、『佩文韻府』や『駢字類編』をカードにとって、並べ替えて作ったと、大東文化学院の学生としてその編纂作業に加わった原田種成氏が書き残している。(注2)

*

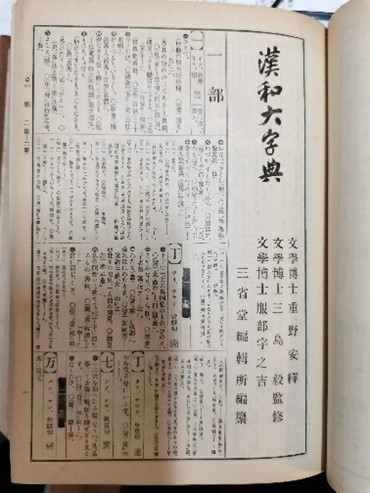

まさにこの字典は、その後100年以上にわたり、綿々と作り続けられる漢和字典の濫觴となったのだが、編纂者を見ると、「三省堂編輯所編纂」となっている。この表記は、一般にはわかりにくいが、実際の編集作業は会社が組織した作業チームが行い、宣伝販売のために、名の通った学者を監修者に招き、(その校正刷りに目を通してもらい)、出版したことを示している。岳父が編纂した『例解新国語辞典』や私が編纂した『クラウン中日辞典』のように、編者(たち)が最初から編集、企画、執筆に大きく関わっている場合には、「三省堂編輯所編」とはしない。それが、この会社の伝統になっている。

三省堂の事業の礎となった最初の英和辞典を編輯した斎藤精輔は、先に『ウェブスター氏新刊大辞書 和訳字彙』を明治21年(1888)に販売した際に、博言博士イーストレーキ氏と成立学舎長棚橋一郎氏を監修者として招き、表紙の扉にその名を大書したことにより、既に出版されていた英和辞典をはるかにしのぐ信用を得た、という経験を得ていた。その著『辞書生活五十年史』で次のように言う、

……余は東京より持ち来れる和訳辞彙の見本を衆賓に示し、これが販売に努力せられんことを相談せしに、衆その書を見てまず驚きたるは、編者のあまりに立派なることなり。今日以前の辞書には、編者として博士および学士の名を用いた者なかりしをもって、内容も定めて勝れたるものならんとて、……(同書、p.53)

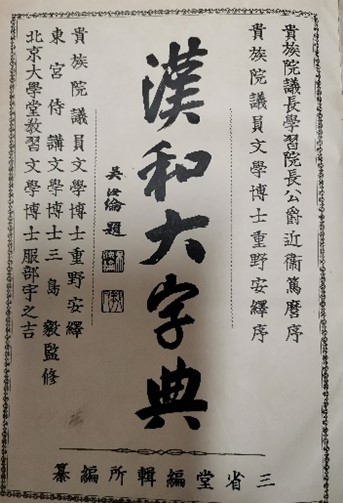

そこで、この『漢和大字典』でも、錚々たる監修者を招いた。表紙の扉に、監修をした三名の漢学者の名が掲げられている。

貴族院議員 文学博士 重野安繹(しげの・やすつぐ、1827-1910)

東宮侍講 文学博士 三島 毅(みしま・つよし、1831-1919)

北京大学堂教習 文学博士 服部宇之吉(はっとり・うのきち、1867-1939)

この三名は、いずれも当時の漢学者の中で最もよく名の知られた学者たちであり、しかも旧来の訓読によるのではなく、中国語を用いて音読を行う新しい教育法を主張する人々であった。だが、発行の年、重野は76歳(ただ、老いても矍鑠東宮侍講 文学博士 三島 毅(みしま・つよし、1831-1919)

北京大学堂教習 文学博士 服部宇之吉(はっとり・うのきち、1867-1939)

ちなみに、表紙の扉には、「漢和大字典」の文字が、清末の大学者であり教育家であった呉汝倫(1840-1903)によって書かれている。本書の刊行される前年(1902年、清の光緒28年)、京師大学堂の総教習(おおむね学部長にあたる)に推挙されたが固辞し、まずは日本の新たな教育事情を視察すべく、5月に彼の地を出発し、長崎、神戸、大阪、京都とめぐり、東京にやってきた。おそらく、亀井や斎藤はその機を逃さず、清朝を代表するこの大学者に「漢和大字典」の五字の揮毫を求めたのであろう。呉の四か月余りにわたる日本での見聞や随想は、『東遊叢録』四巻にまとめられている。翌年春、病を得て世を去った。享年六三歳。清末にあって、科挙の廃止を主張し、洋学や日本の文明開化政策を積極的に学び、取り入れようとした、英明で優れた学者であった。

(まつおか・えいじ、林四郎博士記念東京漢字文化教育研究所所長、2024・04・18)

(注1)斎藤精輔著『辞書生活五十年史』、1991年、図書出版社。もと、昭和13年(1938)の斎藤の一周忌に、斎藤が残した原稿をもとに、家族が謄写版で印刷して配ったもの。それをもとに、のちに図書出版社が「ビブリオフィル叢書」として復刊した。その人生の大半を三省堂の辞書編纂(と宣伝、営業)に尽力し、波乱万丈に満ちた生涯の多くを詳細に綴っている。書きぶりは平静だが、あたかも本人が目の前で語る声を聴くかのような、臨場感に満ちた名著である。

(注2)原田種成『漢文のすすめ』(新潮選書、1992年、新潮社)第二章、諸橋『大漢和辞典』編纂秘話 (二)原稿作成秘話 PP.81 -83。

……語彙の出典捜しにいちばん利用したのは『佩文韻府』(清の康煕奉勅撰)と『駢字類編』(清の康煕勅撰)であった。(p.81)

(注3)のちに服部宇之吉は、小柳(おやなぎ)司気太とともに、『詳解漢和大字典』(冨山房、1920年)を編纂している。

(注4)わが研究所の所蔵本は、明治40年(1907)7月発行の第7版。これは岳母が(おそらく北京の瑠璃廠で)古書を購入して、友誼賓館の自室で製本し直したもので、表紙裏に岳母の蔵書印があり、「一九八六年十月七日 北京にて」と書かれている。中扉には、青インクの筆記体で「U.Saeki’s Library」と書かれている。旧蔵者のもののようだが、あるいは佐伯梅友先生(1899-1994)の旧蔵書かもしれない。