家内の話では、今は亡き岳母はイヌが好きだった。そして、岳父はといえば、ネコが好きだった。そして、森鴎外ではなく、夏目漱石が好きだった。

前回の蔵書点綴の原稿執筆中のこと。

岳父の大学卒業論文の表紙を撮影するために、「卒論」と書かれた古い茶封筒を開けると、大学の卒業論文の外に、一枚の大学メモ用カードが出て来た。そこには、「林所有の漱石著作旧本16冊」と書かれている。下に「装丁し直したもの 8冊、元のままのもの 8冊」とあり、その脇に【「旧本」とは、全集本や文庫本のように後の刊行による本ではない、という意味】と自ら注を付けている。また、「装丁し直しにも、意図・着眼がいろいろあるので、その点をごらんいただけたら幸いです。」とある。この注意書きからすると、これは岳母が亡くなった数年後に、遺作の製本作品展を自宅で開いた時のもののようだ。

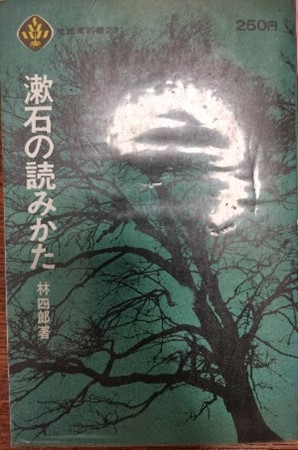

ネコ好きと並んで、岳父の「漱石好き」もかなりのもので、漱石に関する著作(『漱石の読みかた』1965年、至誠堂)もあり、またその作品「夢十夜」などは、彼独自の文章論の論文の題材としてしばしば使われている。岳父と漱石、二人に共通するのは、まずは「ネコ好き」なこと。(それと、東京の早稲田界隈の生まれも育ちも同じだが。)漱石のよく知られた作品『吾輩は猫である』には、苦沙弥先生の愛猫ぶりが遺憾なく発揮されているが、岳父のネコ好きも相当なもので、岳母亡き後、そっと近所のネコたちにエサをやっては、かわいがっていた。とくにその愛着ぶりが知られるものはと言えば、なんといっても岳父の編纂した『例解新国語辞典』の「ねこ」の項目だろう。そこには、「ねこ」の「鳴きかた」「特技」「気持ちの表わしかた」「ねこの表現力」などが、1ページ全体に絵と文をまじえ、詳細に書かれている。この原稿は、岳父自らが筆をとっている。その他にも、この辞典は別格で、多くの本文項目や付録が主編者自身の手になる。この「ねこ」の手書きの原稿をわたされた時、三省堂国語辞書編集部のWさんはしばらく言葉を失っていた。

さて、上の大学メモ用カードの中身に話をもどそう。

まず興味深いのは、岳父が初版本と再版本を分けていないことだ。近頃は、「初版本」をやけにありがたがる向きもあるようだが、岳父にはそんなことはどうでもよく、それを製本し直したかどうかで、大別している。そして、「全集本や文庫本のように後の刊行による本ではない」ことが肝要であって、「初版本」であるかどうかは、どうでもいいらしい。岳父のこの潔さは、晩年の生活の至る所で発揮された。例えば、「延命治療はしないように」、「葬式は、最小限度で」など、何かにつけ、具体的で明瞭だった。

ともかく本そのものが好きだった。この「蔵書点綴」第1回でもふれたが、80歳代後半になっても一人で高田馬場から神田神保町に地下鉄で出かけ、古本屋の安価本の棚をあれこれ見て回っていた。2011年の東北大震災の時には、神保町で立ち読みをしていて、強い揺れを感じたが、そのまま古本の棚をあれこれ眺めた後、バスに乗っていつものように帰宅した。(この時、なんと89歳!)のちに、家の近くにブックオフができたのを知ると、そこにもちょくちょく出かけては、手提げ袋に古本をいっぱい入れて、ニコニコしながらもどって来た。ともかく、若いころから古本屋の店頭であれこれ立ち読みするのが好きで、気に入ったら、安価であれば買ってくる。高価な貴重本にはあまり興味がなく、家にあった貴重本はほとんど岳母が買ったものだった。家の調度品や衣類も同じで、高級なもの、高価なものはすべて岳母が購入したが、岳父は高価な買い物にはほとんど興味がなかったようだ。

このカードには、「林所有の漱石著作旧本16冊」と冊数が書かれている。おそらく10数年前のこの遺作展示会の頃には16冊あったはずだが、その後の旧宅の改築などで、その大半が失われてしまった。今手元に残るのは、以下の7冊である。

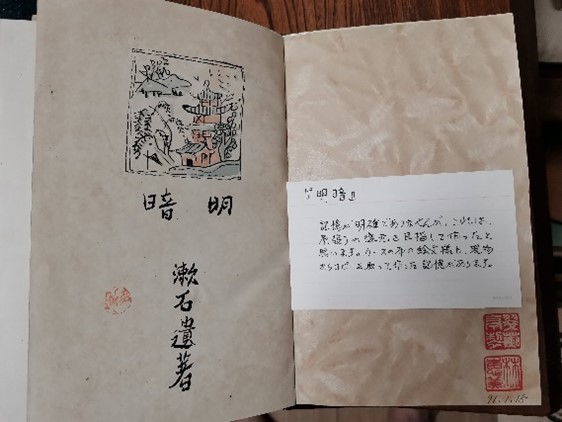

『明暗』岩波書店、大正6年4月 第9版(再製本済)

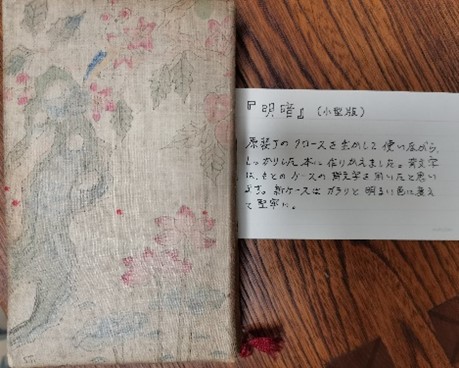

『明暗』(小型版)大正13年9月 52版 (再製本済)

① (岳父の小カードのコメント、以下同じ)原装丁のクロースを生かして使いながら、しっかりした本に作りかえました。背文字は、もとのケースの背文字を用いたと思います。新ケースはガラリと明るい色に変えて堅牢に。

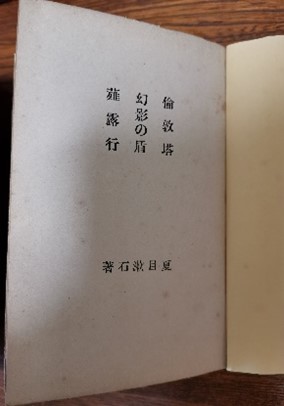

『倫敦塔、幻影の盾、薤露行』千章館、大正4年9月 3版 (再製本済)『漱石俳句集』岩波書店、大正6年11月 初版(そのまま)

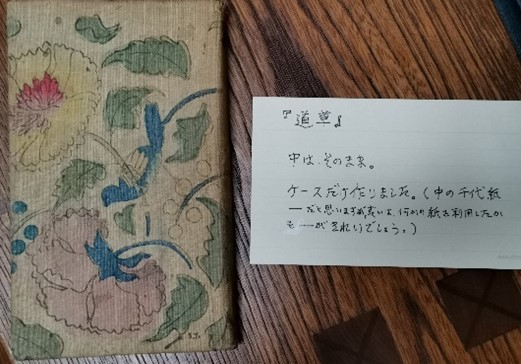

『道草』岩波書店、大正9年11月 31版(ケースのみ再製本済)

② (同上)中はそのまま。ケースだけ作りました。(中の千代紙—だと思いますが、或いは、何かの紙を利用したかも―がきれいでしょう。)

『文学論』大倉書店、大正7年7月 第4版(再製本済)

③ (同上)これは、原本の装丁材料を全部生かして再使用し、とじをし直しています。糊が少しきついので、表紙が、やや、こわばりました。『文学評論』の方の表紙と比べてみてください。ケースは、作り直して、元のクロースを張り付けました。

このほか、もちろん『坊ちゃん』も『吾輩は猫である』もあったはずだが、多くは旧宅の取り壊しの際に、ネコたちと一緒にどこかへ消え去ってしまった。岳父にとっては、岳母が丁寧に装丁をし直していることが肝要で、結局はそれらが手元に残った。本というものは、たしかに内容を載せる「載体」ではあるが、表紙や見返し(さらには外箱)などの衣装をまとってこそ存在しているからだ。* * *

ちなみに、岳父の著作『漱石の読みかた』(至誠堂新書23)は、すでに国立国語研究所に勤めて12年ほどたった「国語」研究者の書いた、いわば「文学」入門書であるが、これがすこぶる面白い。「はしがき」の冒頭にこう言う、

ここでいう「読みかた」は、「私の読みかた」のことである。「私はこう読んだ」ということであって、「あなたもこうお読みなさい」と言うことではない。

また、「私が読んだ」ということは、「私が研究した」ということともちがう。いま漱石文学のまえに立つ私は、あくまでも「読者」であって、「研究家」ではない。この本は、漱石の作品を「おもしろい」と思い、ひたすら読みひたった者の記録であって、漱石を分析したり解剖したりして漱石の人と作品を論ずる本ではない。つまり、文学の研究家や文芸批評家がおこなう作家論・作品論と、この本は根本的に態度を異にするのである。

私は、漱石が好きである。漱石の作品は、どれをとっても、何度読んでも、私にはおもしろい。ほかの人の作品なんかちっとも読みたいと思わないくらい、漱石が好きである。漱石にほれているというよりほかない。ほれている以上は、あばたもえくぼで、漱石の欠点や限界などは、私にはわからない。(以下略)

この本(新書版)の内容は、大きく三つの章に分かれている。また、「私が読んだ」ということは、「私が研究した」ということともちがう。いま漱石文学のまえに立つ私は、あくまでも「読者」であって、「研究家」ではない。この本は、漱石の作品を「おもしろい」と思い、ひたすら読みひたった者の記録であって、漱石を分析したり解剖したりして漱石の人と作品を論ずる本ではない。つまり、文学の研究家や文芸批評家がおこなう作家論・作品論と、この本は根本的に態度を異にするのである。

私は、漱石が好きである。漱石の作品は、どれをとっても、何度読んでも、私にはおもしろい。ほかの人の作品なんかちっとも読みたいと思わないくらい、漱石が好きである。漱石にほれているというよりほかない。ほれている以上は、あばたもえくぼで、漱石の欠点や限界などは、私にはわからない。(以下略)

第一章 漱石の歩んだ文学の道(55頁)

第二章 漱石人物列伝(111頁)

第三章 漱石作品と言語生活(26頁)

だが、分量からすれば、前の2章が大部分で、第三章はどう見ても「つけたり」の感がある。だが、もしかすると実は出版社からは元々このタイトル「漱石作品(あるいは文学)と言語生活」で執筆を依頼されたのかもしれない。ところが、岳父は漱石と同じくらい、或いはそれ以上に「書きたいものを書きたいように書く」人であった。すでに紹介した『例解新国語辞典』の「ねこ」の項目も、まさに「書きたいものを書きたいように書いた」ものである。

第三章は、「第一節 会話」、「第二節 手紙」からなる。第一節の冒頭は、「漱石は会話作りのうまい人である。」で始まり、「何度読んでもあきないやりとりである。」でしめる。まさに、文中至る所に「漱石好き」があふれている。第二節の方も、「『坊ちゃん』の坊ちゃんが清にあてて、奮発して書いた「長い」手紙の文句は、こうである。」にはじまり、

しかし、『坊ちゃん』『虞美人草』『三四郎』において、手紙が、過去の世界から追っかけてくるものに使われていることがわかったのは、一つの収穫であった。同じく過去からの手紙でも、『坊ちゃん』のは励ます過去であり、『虞美人草』のはおびやかす過去であり、『三四郎』のは、ぶらさがる過去である、という区別も、今度気がついた。これも、もっと研究してみたい。

で終えている。そして、「あとがき」では、

われながら、乱暴なものを書いたと思う。文学研究の常道などは無視し、むしろ「研究」でないことをあえて誇りにして、ただ、自己流に漱石を読み、読み取ったままを、臆面もなく書いた。

と書いてはいるが、少しも悪びれたところはなく、むしろ清々しい気分で筆を置いている。だからこそ、この本は、すこぶる面白いのである。

(まつおか・えいじ、林四郎博士記念東京漢字文化教育研究所所長、2024・05・27)