学徒出陣からもどり、復学して昭和22年に東京帝国大学文学部の国文学科を卒業すると、すぐ母校の早稲田中学、高校に国語教師の職を得た。まるで、漱石の『坊ちゃん』の新米教師のようだ。翌年、中学一年の担任となり、高校2年の夏休みまで5年間持ち上がって、退職した。とにかく、伸び盛りの中学生や高校生を目の前にして、青年教師は全力投球をした。もう楽しくて、楽しくて仕方がなかったようだ。この教員経験こそが、岳父のその後の研究生活の礎となり、深い影響を与えた。

その著『中学生から高校生までの読書案内』(稲稜社、昭和43年)の「まえがき」にこう書いている。

私は昭和二十二年に大学を出て、すぐ早稲田中学高等学校に勤めた。(中略)その間に、私は次の五つのことをした。

一、演劇教育 二、作文教育 三、文法教育 四、グループ討議教育 五、読書教育作文教育の結果は、毎年二冊乃至一冊の文集を作って、計七冊を得た。

この本は、「五、読書教育」の成果で、配布されたプリントをもとに、後に受業生たちが活字版にして自主出版したもの。中一の夏休みに配ったのを皮切りに、高二の夏休みまで、年三度の休暇ごとに欠かさず、何冊かの本について、読書の誘いの文章を書き、プリントして配った。(もちろん、「ガリ版」と呼ばれた謄写印刷による)

さらに言う、

私は、休み前にこれらのプリントを配るだけで、教室で、あれを読め、これを読めと言ったことは一度もない。読書感想文も、一回だけ書かせたことがあるように記憶するが、あとは、ない。読書感想文は、自分で書く分には結構だが、無理に書かせても、大部分そらぞらしいことを書くだけに終わると思うので、私はきらいである。

* *

退職してまもなく、設立されたばかりの国立国語研究所へ転職したのだが、転職の理由はといえば、研究職になりたかったわけではないらしい。本当の所を言えば、中、高の青年教師として、当時はやりの組合活動に力を入れすぎたため、校長たちに疎まれてクビになったらしい。国立国語研究所は、短命だった社会党片山内閣の時にどさくさにまぎれて生み出された「鬼子」のようなもので、給与や待遇も悪く、いつ潰れてもおかしくない代物だった。(文部省直轄ではなく、その下の文化庁の所属で、個人研究費などはほとんどなかったので、所員たちは科学研究費の大型共同研究計画をせっせと申請しなくてはならなかった。)聞くところでは、クビになって路頭に迷うはめになった岳父だったが、心配した長兄の健太郎が、一高時代の同級生で当時文部省の課長をしていたS氏に頼んで、何とか所員のポストを紹介してもらったのだとか。もともと「国文学」専攻であった岳父は、かくして「国語学」への道を歩み始めることになったのだが、まさに運命のイタズラとでも言うべきか。(自らの専門分野については、『国語年鑑』の自己紹介欄には最後まで「国文学」と書いていた。)ともかく、妻と幼い娘二人を抱えて、何より「飯を食わねば」ならなかったのである。一介の所員(言語効果研究室)からはじめ、室長をへて、ついには第四研究部長にまで至った。雑誌『言語生活』の編集などにも携わり、東京書籍の小学校用国語教科書の主要な編集委員として、無記名の原稿は一手に引き受けて書いたとか。

1973年、20年務めた国立国語研究所を退所、新設の筑波大学に教授として招かれた。だが、それは国語学者としてではなく、全学対象の作文指導を中心に、日本語教育の大学院を担当する仕事であった。早朝の暗いうちから、高田馬場の自宅を出、常磐線に乗って筑波大学に向かい、夜はどんなに遅くとも必ず帰って来た。その作文指導に対する熱意には並々ならぬものがあり、後に明海大学に招かれた後も、72歳で定年を迎えるまで、「孜々(しし)として倦まず」、カバンに学生の作文答案をいっぱい詰めて帰って来た。とにかく、作文を教える(添削する)のが何よりも好きだったのだ。

* * *

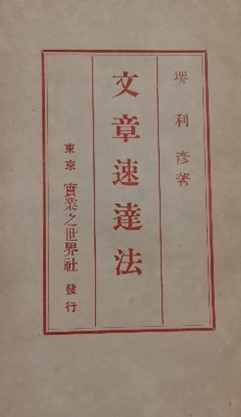

さて、今回の一冊。書斎の奥の書棚の片隅に、隠れるようにして残っていたのは、新書版246頁の緑の表紙の小型本だ。堺利彦著『文章速達法』(実業の世界社、大正4【1915】年6月初版)である。もう100年以上の前のものだが、内容が斬新で実に面白い。

本書『文章速達法』の「はしがき」に、こうある。

私(わたくし)は今『売文社』といふ看板をあげて文章代作の商売を致して居る。従って諸方から文章を教へてくれと云ふ依頼を受ける事が屡々(しばしば)ある。それからフト思ひついて此の小冊子を書いて見た。【漢字は常用漢字に直し、仮名遣いはそのまま。以下同じ】

たしかに、本書の末尾には売文社の広告が出ている。

文章一切代作添削/欧文和訳和文欧訳/欧文漢文立案代作/新聞雑誌原稿製作/新聞雑誌書籍編輯/校正写字及タイプ/印刷物及出版代辨/広告文案意匠図案/営業案内御報呈上

これを見るかぎり、文章にかかわる「よろず代行」とでもいうべき、何でも屋である。そこには、大杉栄、荒畑寒村、高畠素之(『資本論』の訳者)、山川均などの錚々たるメンバーが参加している。「売文」ということばは、通常「多く卑下して、またその行為を卑しめていう語」(『大辞林』)であるのに、堺たちは意気軒昂だ。

「はしがき」に続けて言う、

然し私は文章の規則を知らぬ。文法の講釈も出来ぬ、修辞学の説明も出来ぬ。只(ただ)三十年来の実験に依って、直截簡明に多少の心得(こころえ)を語るだけの事である。そして其の結論は、文章は教えられるものではない、自分で工夫することより外はないと云ふ位の事に帰着する。して見ると、此本は畢竟何の役にも立たぬ訳である。

然し堺利彦と云ふ文人が、平生どんな心持で、どんな方法で、どんな文章を書いて居るか。それだけの事は確かに此本を読めば分る。

そこで、それだけの事なら詰らぬと思ふ人は此本を読むべからず、若しそれだけの事でも必ず幾分か参考にはなるだらうと思ふ人は、損をする気で御一読ありたし。

大正四年五月 売文社主人 堺 利 彦

なんと爽やかな言いっぷりではないか。「文を売って飯を食う」、それのどこが悪い。世の文人や小説家を自負する人々は、「純文学」やら「大衆文学」などと言い募って、とにかく他人をあしざまに言う。「文人相軽んず」である。ところで、この売文社、大いに繁盛したらしく、あちこちから文章の書き方を教えてくれとの依頼がきた。そこで、本書をものしたのだが、「私は文章の規則を知らぬ。文法の講釈も出来ぬ、修辞学の説明も出来ぬ。只(ただ)三十年来の実験に依って、直截簡明に多少の心得(こころえ)を語るだけの事である。」とすっかり開き直っている。逆に言えば、作文を教えるのに文法や修辞学など必要なのか、とかく文法学者が書いた「作文のすすめ」なぞ、どれほどの役に立つというのだ。

とは言いながら、この本、実は委曲を尽くしている。参考までにその目次を紹介すると、

第一章 大体の心得

第二章 文法と修辞学

第三章 文章の種類

第四章 文体

第五章 用語、用字、仮名遣等

第六章 手紙文

第七章 記事文

第八章 論文

第九章 小説

第十章 最後の一言

各章の中も、きわめて興味深いが、第十章の「最後の一言(いちげん)」の最初と終わりの部分を引いて、これの紹介を終えることにしよう。

最後に一言す。文章は誰にでも書けるものだから誰でも書くがいい。然し本統に上手に書かうと思うなら一生涯稽古する覚悟が必要である。

著者は四十六歳の今日、猶(なほ)毎日作文の稽古をして居る。著者は勿論、多少文章を善く書き得ると云ふ自信を持って居る。然しそれで居て、己(おれ)は迚(とて)も駄目だと思って、筆を投じて嘆息する場合が屢(しば)しばある。(中略)

今一度繰返す。文章は誰にでも書ける。心の真実を率直に大胆に現はす事を勉めさへすれば、文章は必ず速やかに上達する。文章速達の秘訣は其外にない。然し文章は一生の事業である。何時まで経っても卒業する時は決して無い。――終――

* * * *

さてさて、本書を岳父がどれほど熟読玩味したかは、どうもわからない。冒頭に挙げた著書の中での言及は、残念ながら確認できない。しかし、その文体のキレ、論の展開のさわやかさなど、まさに酷似している。或いは、「自家薬籠中の物」として重宝していたのかもしれない。

ところで、本書が1982年に「講談社学術文庫」の一冊に収められていたことを、最近知った。実用書として書いた著者は、何と「学術書」にされてしまったことに、草葉の陰で苦笑していることだろう。40数年前の再版なので、既に手に入りにくいようだが、すこぶる明快で実用的なので、作文指導に関心ある方には、ぜひ「損をする気で御一読ありたし」。

(まつおか・えいじ、林四郎博士記念東京漢字文化教育研究所所長、2024・08・16)